News

【お知らせ】芸術新聞社『墨』掲載について2

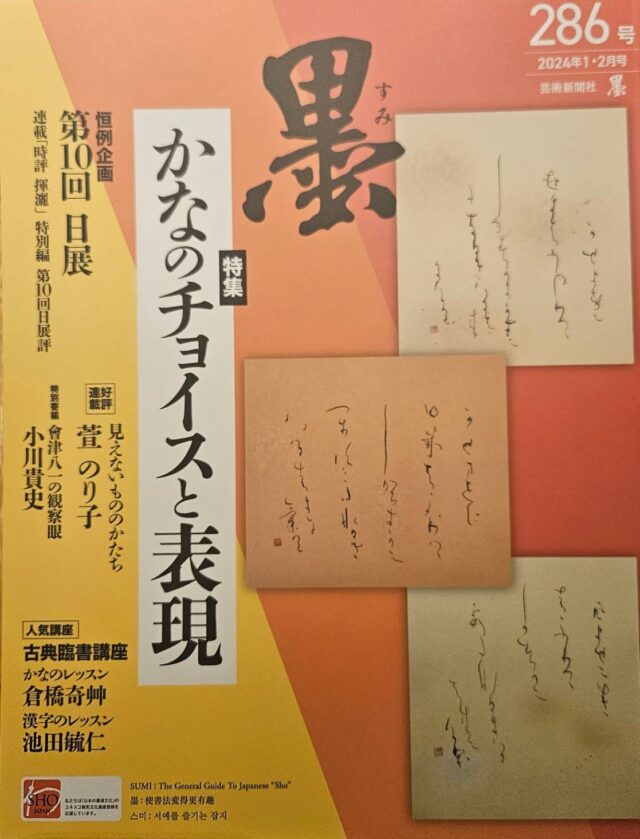

本日発売された、芸術新聞社発行の『墨』2024年1・2月号(286号)はお手に取っていただけましたでしょうか?

この度、原先生が「変体がな」特集を12ページ担当されました。

知ってるようで曖昧な「変体がな」について、基本的な考え方からその応用まで具体的に解説されています。

\\『墨』とのコラボ企画開催//

またこの度、購読だけでは分かりにくいことを、直接 原先生に指導していただける「特別1 Day Lesson もっと知りたい変体がなのノウハウ」も開催されます。

こちらの投稿にも申込みフォームをご案内いたしますので、皆様のお申し込みお待ち申し上げます。

お申し込み

↑こちらのURLはストーリーやインスタプロフィール欄にも表示しておりますので、そちらからもお申し込みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原先生に仮名を習ってみませんか?

初心者の方から、指導者を目指す方まで、いつでも見学、体験レッスンを行っております。

◆東京教室

東京都中野区中野

「株式会社栢美」

◆新潟教室

新潟市中央区

「新潟市東地区公民館」

日程、会費など詳細は

・ホームページのお問い合わせ

・instagramのDM

・facebookのメッセージ

のいずれかでご連絡ください。

【お知らせ】芸術新聞社『墨』掲載について

本日は芸術新聞社『墨』についてご紹介いたします。

本日は芸術新聞社『墨』についてご紹介いたします。

芸術新聞社発行の『墨』は、2024年1・2月号で286号となりますが、

その長い歴史の中で初めて、この度「変体がな」を特集として取り上げることが実現したそうです。

知ってるようで曖昧な「変体がな」について、講師を担当することになった原先生が、基本的な考え方からその応用まで具体的に解説されています。

また、購読だけでは分かりにくいことを直接、原先生に指導していただける特別1Day Lessonのご案内もあります。

ぜひ皆様『墨』2024年1・2月号(286号)をお手に取ってご覧くださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原先生に仮名を習ってみませんか?

初心者の方から、指導者を目指す方まで、いつでも見学、体験レッスンを行っております。

◆東京教室

東京都中野区中野

「株式会社栢美」

◆新潟教室

新潟市中央区

「新潟市東地区公民館」

日程、会費など詳細は

・ホームページのお問い合わせ

・instagramのDM

・facebookのメッセージ

のいずれかでご連絡ください。

【原奈緒美が教える美しい仮名の年賀状1dayレッスンのお知らせ】

どなたでもご参加自由!

【原奈緒美が教える美しい仮名の年賀状1dayレッスンのお知らせ】

原先生スタッフです。

本日は、昨日お伝えしました原先生のイベントのお知らせを致します。

日時:11月23日(木祝)

12:30~14:30

15:00~17:00

場所:株式会社栢美

中野区中野5-30-6

03-3388-3941

※中野駅北口より徒歩3分

ご参加方法

①下記URLよりお申し込み下さい。

https://form.run/@kanaforum-kensyu-FyWWI4v9wLkubC4wllp1

インスタグラムは、アカウントトップより、Facebookはそのままクリックしてください。

②栢美へお電話にてお申し込み下さい。

03-3388-3941

参加費:7,000円

・原先生より皆様へ

「文字は打つもの」という現代において、手書きの文字の貴さがあります。

初めて筆を持つ方、久しぶりの方、そしてレベルアップしたかな文字の年賀状を書きたいと言う方々までそれぞれのニーズに応じて指導致します。

・お申し込みはお早めに

今回は、より広く仮名の世界に触れて頂きたいと言う原先生の思いから、老若男女、ご経験の有無に関わらずどなたでもご参加頂ける楽しいイベントとして企画致しましたが、各回10名で締め切らせて頂きます。たくさんのご応募が予想されますので、お申し込みはお早めにお願い致します。

原先生へのご質問も随時受け付けております。

SNSでお答えして参りますので、お気軽にご質問ください。

次回の投稿もお楽しみに♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原先生に仮名を習ってみませんか?

初心者の方から、指導者を目指す方まで、いつでも見学、体験レッスンを行っております。

東京教室

東京都中野区中野

「(株)栢美」

日時

・月2回土曜or日曜教室

10時~17時

・月2回金曜教室

10時~17時

・月2回火曜&金曜教室

10時~17時

新潟教室

新潟市中央区

「新潟市東地区公民館」

日時

・月2回土曜or日曜教室

13時~17時

以上日程、会費など詳細は

instagramプロフィール「連絡先」のメールアドレス、メッセージ、facebookのメッセージのいずれかでご連絡ください。

【お知らせ】「三鷹書人の会書展」出品しております

[2023.4.28]

1回三鷹に縁のある書人の方達との展覧会が4月30(日)まで三鷹市美術ギャラリーで開催中です。

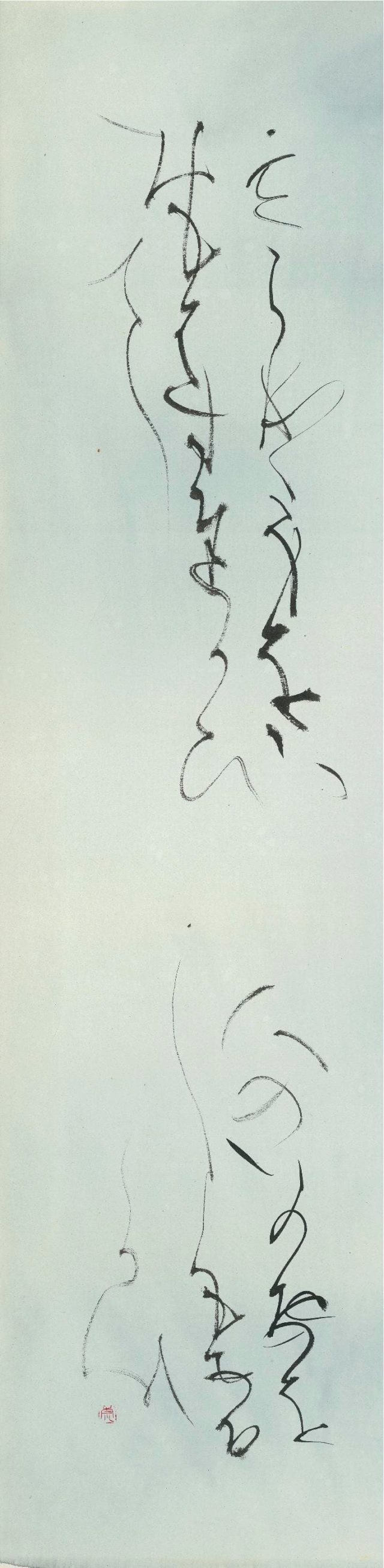

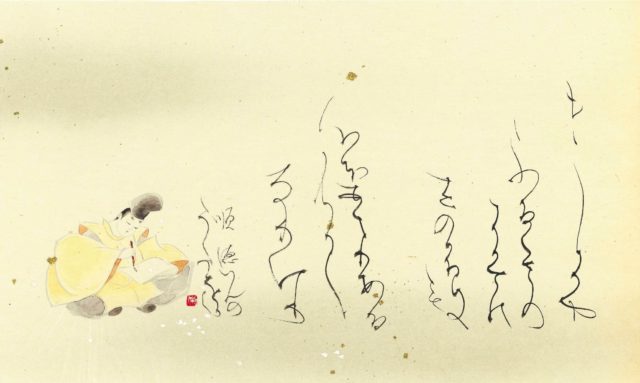

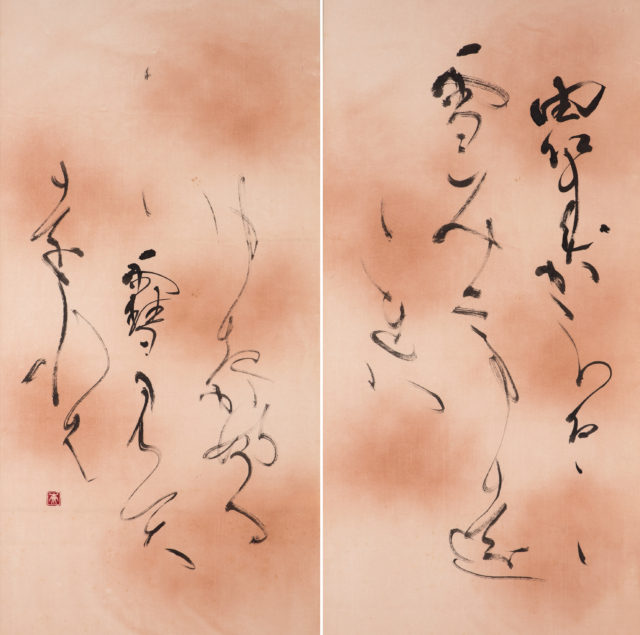

今回の私の作品は

奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿の声聞く時ぞ秋はかなしき

という百人一首の歌を書いております。

秋を思わせる赤茶のぼかしの紙に、鋭い細線で大きな動きを狙い、そこに豊かな墨量の黒を印象的に入れて制作致しました。

ご覧頂ければ嬉しいです。

【お知らせ】先日榎倉先生のお墓参りに行って参りました

[2023.3]

遠くに榎倉先生が神主をされていた春日神社を望む墓地の一角にお墓はありました。

若山牧水の生きざまと歌を生涯追い求めた先生らしく、「あくがれ」の墓碑もあり、胸に迫るものがありました。

春日神社と社務所にもお寄せ頂き、40年ほど前に母に連れられて榎倉先生に入門をお願いに来たのは、確かこの社務所だったなぁと懐かしく思い出されました。

先生のお孫さんが経営するレストランでランチも頂き、西谷卯水調の榎倉先生の初期の御作も拝見させて頂きました。

嬉しくて懐かしくて、そして泣けた一日でした。

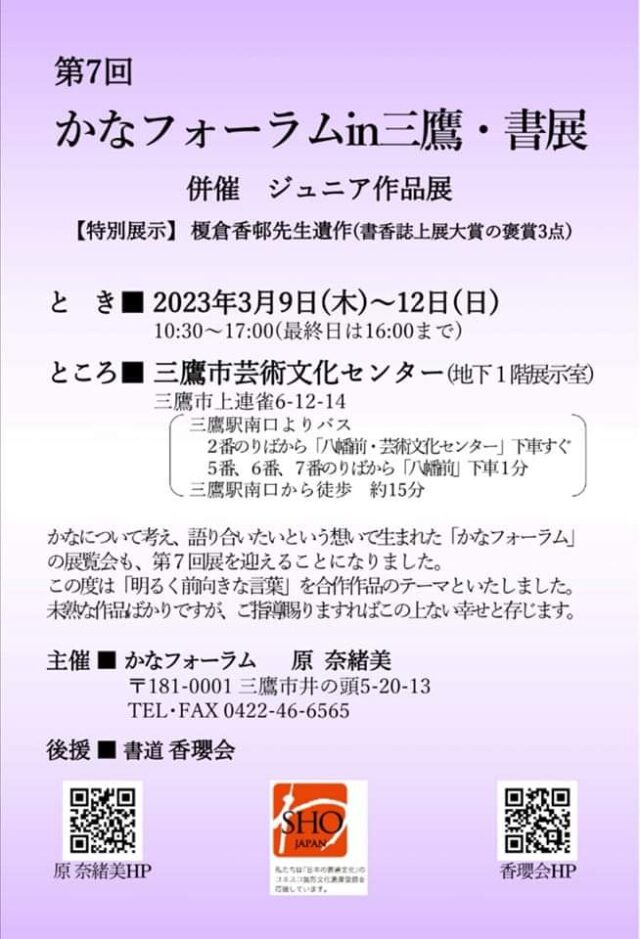

【お知らせ】「第7回かなフォーラムin三鷹・書展」開催報告

[2023.3.17]

第7回かなフォーラムin三鷹・書展」が無事終了しました。

と き/3月9日(木)~12日(日)

ところ/三鷹市芸術文化センター(地下1階展示室)

コロナ禍による延期で5年ぶりの開催となりました。

ご多忙の中、たくさんの方々にご高覧頂きましたこと、嬉しく、心より厚くお礼申し上げます。

下記、香瓔ニュースに会場風景など詳しく載せておりますので、是非ご覧下さい

書道香瓔ニュース

【お知らせ】審査員としてかわさき市美術展に参加させて頂きました

[2023.3.6]

現在開催中のかわさき市美術展の審査員をこの度つとめさせて頂きました。

それぞれに想いのこもった作品で心を動かされました。

3月4日(土)には表彰式が執り行われ、私も来賓として出席し作品講評をさせて頂きました。

あの作品をこの方が制作されたのかなど、苦労話や意気込みを聞かせて頂き、心楽しく清々しいひと時でした。

表彰式の様子は3月13日から31日まで川崎市市民ミュージアムのホームページから動画配信されるとのことです。

https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/25996/

お時間ありましたら、どうぞご覧下さい。

【お知らせ】第7回かなフォーラムin三鷹・書展のお知らせ

【5年ぶりの展覧会のお知らせ】

コロナ禍で延期になっておりました

「第7回かなフォーラムIn三鷹・書展」を開催致します。

出品者それぞれが気持ちを込めて書いた作品を展示致します。

合作作品は、こんな世情の中ですので皆で「明るく前向きな言葉」を書いて折帖仕立てに致しました。

私の作品は1月に開催されました書道香瓔展出品作品と昨年の日展作品を出品致します。

香瓔展出品作品は、連落×8尺に与謝野晶子の歌を書いております。

榎倉先生遺品の鮮やかな泥金箋に、晶子の激しい恋情を表現しました。

日展作品は枕草子を巻作品として書いております。

美しい継ぎ紙の全貌も、是非ご覧頂ければと思います。

4才から専門学校生までの意欲的なジュニア部の作品も展示致します。

会期中の11日(土)14時より列品講座も予定しております。

未熟な作品ばかりでございますし遠路ですが、皆様方のご高覧を心よりお待ち申し上げております。

【お知らせ】NYのプロジャズトランペッターとコラボしました

ニューヨーク在住のプロジャズトランペッターDavid Smith(私の姪の夫)が、私の書作品から感じとったイメージで7月にフェイスブックライブを開催しました。その素晴らしい演奏を是非お聞き下さればと思います。

実は彼のメッセージが全て英語なので、当初はよく理解出来ませんでしたが、姪に日本語訳にして貰った所、彼が如何に深く的確に「書」というものを捉えているかに感動いたしましたので、そのメッセージも皆様に是非ご紹介させて頂きます

デイビッド・スミスです。 このコンサートシリーズに出演させていただき、私にとってとても光栄に感じます。毎週土曜日の午後8時(NY時間)、 My connection worksよりストリーミング ライブされているこの素晴らしいシリーズは、毎週ミュージシャン達がアーティストの作品を通して感じた音楽を奏でるというものです。

出演される多くのアーティストの作品はブルックリンの4:40というギャラリーで展示されています。

今晩、私は日本在住の素晴らしい書道家、原奈緒美さんの書道作品を通して感じた感情を演奏したいと思います。

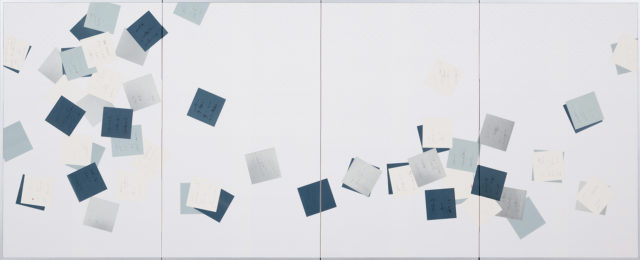

私が書道を選んだ理由は、実は私の妻が日本人で、彼女の家族には有名な書道家がいます。そして、そのうちの一人、原奈緒美さんは妻の叔母です。妻を通して原奈緒美さんと知り合い、書道というアートを知りました。そして、書道がジャズの即興音楽と似ている事に本当に驚かされました。何故ならただこの1枚だけの紙に作品を書きあげるという工程は、ジャズの即興に非常に近いからです。書道家は一生を通じて納得した作品を書きあげる為に毎日練習をし、スキルを伸ばしていきます。そして、作品となる最後の紙に、いままでの練習で得たスキルを瞬時に発揮し、一瞬に作品を書きあげます。 恐らく皆さんは、有名なジャズトランぺッター、マイルス・デイビスのレコードアルバム“Kind of Blue” を知っていると思いますが、そのライナーノートにビル・エヴァンスが書道について言及しています。彼は、ジャズの即興と書道の作品は相似していると話しており、書道は必ずしも複雑なものではなく、一瞬を捉えるものであり、その一瞬の為に書道家達は、毎日修行をし、書道のスキルを向上させていきます。その相似の点が私にとって、とても興味深く、今回奈緒美さんの書道作品とコラボさせていただく事になりました。それでは、最初の作品を紹介しましょう。 最初の作品は、“雪”というテーマで、英語では“Snow”という意味です。 私が演奏している間、作品を大きく映し出しますので、皆さんにも作品を良く鑑賞していただけると思います。 実は、実際の作品はとても大きくて、この作品の中にある正方形の紙に書かれているすべての詩は、1000年位前に書かれた「枕草子」と言う清少納言の随筆です。 原奈緒美さんは、その「枕草子」の中から、雪に関する部分だけを抜粋し、この作品を書き あげました。 実は、原奈緒美さんの故郷は日本の北西側にある新潟という町です。 そこは平野と遠くに山々を望む土地で冬になるとたくさんの雪が降ります。彼女は、その故郷の雪景色に深い郷愁と思い出があり、この作品を創りあげたのだと思います。

(演奏)

ありがとうございます。 そして、改めて今夜、この動画を鑑賞していただきありがとうございます。今演奏した作品は 原奈緒美さんの作品”雪”でした。 次の作品は、種田山頭火の詩、“恋”で英語に訳すと“Love”です。 書道には日本語の文字である平仮名・漢字が書かれていますが、それらはただ「読める」というだけではなく、文字を書きながらも題材を「如何に表現するか」という事が大切なコンセプトになります。 この詩の意味は、”火のように燃えながらあなたを待っている“という意味で、密やかながら激しい恋心を銀色の箔の紙に書くという構想で創られた小さな作品です。 彼女の演出の構想は、この詩の作品は密やかだけれども激しいという気持ちを凝縮して、比較的小さな紙に書き、伝えたかったのではないでしょうか。 そして、勿論 真ん中の小さな紙を強調するために、周りを大きなフレームで囲んでいるように思われます。 それでは、”恋“です。

(演奏)

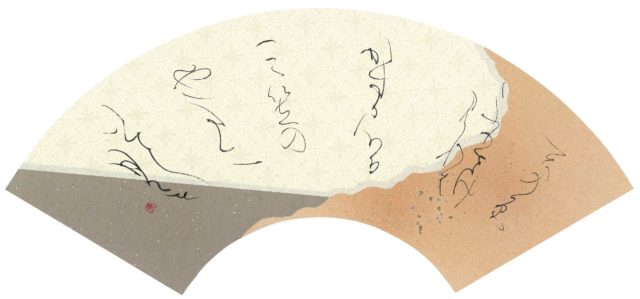

それでは、次にいきましょう。 次の作品は、“この道”です。 他の作品と同様に、この作品にも種田山頭火の詩が使われています。 彼は20世紀初頭を代表する有名な詩人で、私はこの作品が好きです。 私は日本語を話せないし、勿論読むことも出来ません。 例え、日本語を読めたとしても、この作品の芸術的な文字を読むことは難しいでしょう。 私がこの作品を選んだ理由は視覚的にとてもインパクトがあり、演奏をしてみたかったからです。 今回、奈緒美さんの作品を通して演奏するにあたり、もう少し作品に対する理解度を深めるために、原奈緒美さんにそれぞれの詩の意味、それに対する奈緒美さんのコンセプトを聞きました。 私は書道の紙に書かれている文字自体の視覚的芸術部分と、書道家の作品に対するコンセプト、この二つが合わさった書道という芸術が好きです。 改めて、この作品のタイトル“この道”で英語に訳すと“This Road”です。 意味は、“この道しかないと決めた道に春の雪が降っている”という詩です。 原奈緒美さんのこの詩を使った作品のコンセプトは、この詩にある”自分が選んだこの道”という一つの道というより、向かう未来はたくさんの道(選択)が広がっているという考えで、 詩とは対照的に扇という末広がりの紙を選んだのだと思います。 原奈緒美さんの作品には、この様にコンセプトと相反する末広がりの扇で作られているような対照の作品が他にもあります。 それでは、“この道”です。

(演奏)

それでは、次にいきましょう。 次の作品も雪がテーマです。 この作品も“雪”というタイトルで、これも種田山頭火の詩です。 この作品は2つのパネルからなっていて、今、皆さんがご覧になっているのが最初のパネルで、2つ目のパネルがこの後に続きます。 少しここで、触れておきたいのですが、このイベントのコメント欄に私が強くお勧めしたい 原奈緒美さんのウェブサイトのリンクがあります。 そのサイトでは、彼女の他の作品や今日この動画でご覧になっている作品が鑑賞できますので、是非ご覧ください。 話は戻りますが、この作品は2枚のパネルから出来ています。 2枚とも同じ詩が書かれています。 しかし、表現の仕方を対比して書かれています。 まるで、同じ詩でも2つの異なった物語があるようです。 この詩は、“雪を見ていると、雪がしんしんと降り続く。よくもまあ、こんなに降るものだな〜と雪を見ながら感慨に浸っている。”という意味です。 原奈緒美さんは、この詩の為に特別な紙を使いました。 ご覧いただいているように、薄く色づいた紙の上に所々濃い色の部分があります。 その濃い色の部分は彼女に牡丹雪を思わせ、それは詩の背景にある、しんしんと降る雪を想像させます。 重ねて言いますが、今回の作品は詩の意味など分からないのですが、視覚的に、私にとって、とてもインパクトがある作品をランダムに選びました。 選択した詩のうち2つの作品が“雪”のテーマの詩なので、原奈緒美さんにとって雪はお気に 入りのテーマなのかもしれません。 それでは、表現の仕方を対比して書かれている2つのパネルからなる同じ詩”雪”をお聞きください。

(演奏)

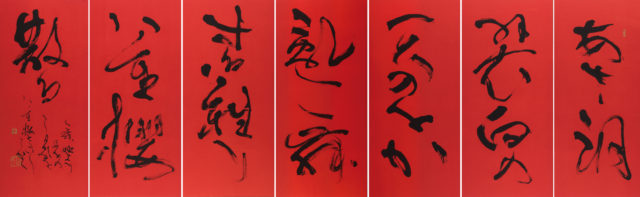

もう一つの”雪“という作品でした。改めまして、今夜私の演奏をお聴きくださってありがとうございます。 今夜紹介している作品は書道と呼ばれているアートで、すべて原奈緒美さんという偉大な書道家の作品です。 最初の作品の方で、書道の構想について少しお話しましたが、書道という芸術は、 書体自体がアートであり、もう一つは、どの様に演出するかという2つの芸術部分があります。その構想演出を多く占めているのが紙です。 特別な紙、そして大きさも影響します。 残念ながら、私の言葉では書道芸術というものを語るのには限界があります。 ただ、ジャズの即興と同じように、書道も特定の瞬間を捉えているという概念は先ほども触れました。今回、書道家の作品の背景についてお話しましたが、作品に対する一般的なコンセプトは音楽や即興と多少違います。書道家は作品をどのように表現するかという概念を毎日発展させ、毎日何度も練習し、そして作品となる最後のとても繊細な高品質で高価な紙に、たった一度のチャンスで書きあげます。 この部分がジャズの即興に似ています。私は、その一定期間に作品の構成をどのように発展させ、最後の紙に一瞬に即興で書き上げるという書道アートの部分をとても興味深く感じます。 私が次に演奏する作品は、又複数のパネルからなる大きな作品なので、演奏を始めるまで映し出さないでおきましょう。 実物を観ていただきたいのですが残念です。この作品は“八重桜”といい、英語では“ダブルチェリーブロッサム”といいます。皆さんも桜祭りでご存知だと思いますが、日本では、そして日本人にとっても、とても特別な花です。この詩はこの八重桜についての詩です。 詩人は与謝野晶子といい、19世紀後半に活躍した有名な詩人です。彼女は当時、日本古来の伝統的な慎ましやかな生き方に反して、初めて、どのように女性自身が自我を表現するかという詩を書いたことでとても有名になりました。 この詩は、“夜が白々と明けてくる頃、薄紅色の八重桜が散る様子はまるで、白い羽衣を身に まとった天女が乱舞しているようです。”という意味です。 皆さんも春に桜をみてお分かりだと思いますが、美しい淡いピンクの可憐な花です。しかし、その花の命は短く、数日もしくは、数週間しか咲いていません。 そして、その花びらは地面に落ち、桜の木の下に集まります。 この詩は、桜の花びらがヒラヒラと舞い落ちるという概念を含んでいます。花びらが舞い散る様は、白い羽衣を身にまとった天女の様だと詩は言っておりますが原奈緒美さんのこの作品へのコンセプトは対照的に作られています。 この詩の視覚的イメージよりも、奈緒美さんはあえて、7枚にもなる大きくて真っ赤な紙に 詩を書きました。この濃い真っ赤な色と、詩の美しい可憐な花の対象性だけでなく、この詩の繊細な感じとは 対照的に、奈緒美さんはとても力強い表現でこの詩を書かれています。これは一種の対照性の研究であり、前の作品と非常に似ています。 7枚のパネルから成る作品ですが、一枚一枚パネルを映し出してゆきますので、全部の作品をご紹介できます。それでは、“八重桜”です。

(演奏)

それでは、最後の作品“舞いごころ”です。英語では、ダンシングハートです。この詩も与謝野晶子で、19世紀の偉大な詩人です。ご覧のように、この作品は2枚からなる屏風に書かれています。演奏している間大きく映し出します。皆さんにも良くこの作品がご覧いただけると思います。ここに書かれているすべての詩は“愛”に関するもので、与謝野晶子のいろいろな恋歌を書いた作品です。原奈緒美さんのコンセプトは、この屏風の左側にある小さな色紙が右側の大きな扇からダンスをしながら舞っていく様子をデザインしたそうです。 この作品は原奈緒美さんの有名な、そして彼女の代表作品の一つです。重ねていいますが、このイベントのコメントの欄に原奈緒美さんのウェブサイトとフェイス ブックサイトのリンクが載っています。そのサイトでは、彼女の他のたくさんの作品を鑑賞できます。素晴らしい作品の数々を是非ご覧ください。それでは、最後の作品の演奏をして、その後にご質問にお答えします。今夜、この動画をご鑑賞いただきどうもありがとうございます。

(演奏)

<マイルス・デイビスのアルバム、Kind of Blue の中のビル・エヴァンスの言葉>

“Improvisation In Jazz by Bill Evans There is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous. He must paint on a thin stretched parchment with a special brush and black water in such a way that an unnatural or interrupted stroke will destroy the line or break through the parchment. Erasures or changes are impossible. These artists must practice a particular discipline, that of allowing the idea to express itself in communication with their hands in such a direct way that deliberation cannot interfere.”

(私訳) ここにひとつの日本絵画がある。その絵画において、描き手は、無意識であること、 自然で あることを強いられる。 ごく薄くのばされた紙に、特別な筆と黒い水を使って描いていくその絵画では、筆運びが少しでも不自然だったり失敗したりすれば、たちどころに線は乱れ、 紙は破れてしまう。 そこでは、もはや消去や修正は不可能なのだ。 描き手は、特別な鍛錬を積まねばならない。 自らの手と交感しながら、頭の中に生まれた着想を瞬時に紙の上に定着する ために必要な特別な鍛錬が要求される。

David Smith演奏URL

https://youtu.be/6AlPxDnrY60

【お知らせ】作品を出典致しました

この度

日動出版社編

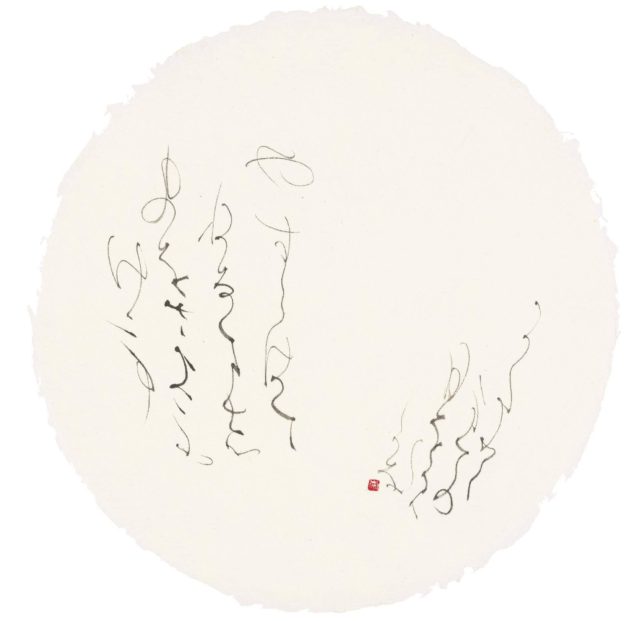

書のスタイルブック「百人一首を書く」 に出版社からのご依頼で作品を10点書かせ頂きました。

ご覧の様なベテランの先生方とご一緒させて頂き光栄な事でした。

出版社から割りふられた百人一首の歌のそれぞれに思いをはせ、作品の表情や料紙にも工夫して書かせて頂きました。

私の作品10点の内4点程を画像にてご紹介いたしますので、どうぞご覧下さい。

尚この本は3月9日より店頭で手にして頂けます。

歌の意味に加え・作品のコメントなども掲載されており、学ぶにも鑑賞するにも素敵な本になっております。

是非お手に取って頂ければうれしいです。